: Toutes les occurrences du nom de lieu « La Haye » dans cet article font référence à La Haye-en-Touraine, aujourd'hui Descartes (Indre-et-Loire) et non à La Haye (Hollande-Méridionale).

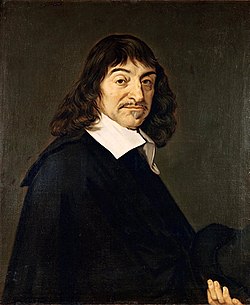

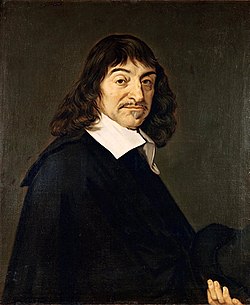

René Descartes est un mathématicien, physicien et philosophe français, né le 31 mars 1596 à La Haye-en-Touraine{{note|nom=Naissance|texte=Aujourd'hui la ville de Descartes. En l'absence de documents, le lieu de naissance a été discuté. L'acte de baptême, ayant eu lieu le {{date|3|avril|1596}} dans l'église Saint-Georges de Descartes, n'indique ni la date, ni le lieu de naissance. La date de naissance a été donnée par René Descartes, en 1649, dans une lettre adressée à M. Schooten, à Leyde. Le lieu de naissance a été déduit de l'acte de baptême. La famille paternelle de Descartes s'est établie à Châtellerault, celle de sa mère, à La Haye. Pour certains auteurs du XIX, suivant une tradition locale, sa mère aurait accouché sur la route reliant Châtellerault et La Haye.|groupe=n}} et mort le 11 février 1650 à Stockholm.

Il est considéré comme l’un des fondateurs de la philosophie moderne. Il reste célèbre pour avoir exprimé dans son Discours de la méthode le cogito{{note|texte=Le cogito est initialement exposé en français par Descartes dans le Discours de la méthode (1637), quatrième partie : « Mais aussitôt après je pris garde que, pendant que je voulois ainsi penser que tout étoit faux, il falloit nécessairement que moi qui le pensois fusse quelque chose ; et remarquant que cette vérité, je pense, donc je suis, étoit si ferme et si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étoient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchois ».|groupe=n}} {{incise|{{citation|Je pense, donc je suis}}}} fondant ainsi le système des sciences sur le sujet connaissant face au monde qu'il se représente. En physique, il a apporté une contribution à l’optique et est considéré comme l'un des fondateurs du mécanisme. En mathématiques, il est à l’origine de la géométrie analytique. Certaines de ses théories ont par la suite été contestées (théorie de l’animal-machine) ou abandonnées (théorie des tourbillons ou des esprits animaux). Sa pensée a pu être rapprochée de la peinture de Nicolas Poussin pour son caractère clair et ordonné, rapprochement qui semble contradictoire. Le cogito marque la naissance de la subjectivité moderne.

Sa méthode scientifique, exposée à partir de 1628 dans les Règles pour la direction de l'esprit, affirme à partir du Discours de la méthode (1637), une rupture par rapport à la scolastique enseignée dans l'Université, qui fait la réconciliation entre la philosophie d'Aristote et le christianisme. Le Discours de la méthode s'ouvre sur une remarque proverbiale Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée{{note| « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ; car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont. » Discours de la méthode, Première partie.|groupe=c}} pour insister davantage sur l'importance d'en bien user au moyen d'une méthode qui nous préserve, autant que faire se peut, de l'erreur. Elle se caractérise par sa simplicité et prétend rompre avec la philosophie scolastique qu'on lui avait enseignée au collège de La Flèche, jugée trop « spéculative ». Elle s’inspire de la méthode mathématique, cherchant à remplacer la syllogistique aristotélicienne utilisée au Moyen Âge depuis le XIII.

Comme Galilée, il se rallie au système cosmologique copernicien, idées qui révolutionneront à leur tour la philosophie et la théologie. L’influence de René Descartes sera déterminante sur tout son siècle : les grands philosophes qui lui succéderont développeront leur propre philosophie par rapport à la sienne, soit en la développant (Arnauld, Malebranche), soit en s’y opposant (Locke, Hobbes, Pascal, Spinoza, Leibniz).

Il affirme un dualisme substantiel entre l'âme et le corps{{note|Dans une optique strictement cartésienne le dualisme est entre la pensée et l'étendue, notions en lesquelles se résument en quelque sorte ce que la tradition appelait l'âme et le corps.|groupe=n}}, en rupture avec la tradition aristotélicienne. Il radicalise sa position en refusant d'accorder la pensée à l'animal, le concevant comme une « machine », c'est-à-dire un corps entièrement dépourvu d'âme. Cette théorie sera critiquée dès son apparition mais plus encore à l'époque des Lumières, par exemple par Voltaire, Diderot ou encore Rousseau.